2015

Autrefois renommés pour leur richesse notamment en papillons, les pâturages jurassiens s’appauvrissent en termes de biodiversité. La microfaune notamment, mais aussi les insectes et la flore pâtissent de la pâture intensive des bovidés et des amendements apportés sur ces terrains calcaires pauvres en humus et par conséquent fragiles. Ces pratiques agricoles sont induites par l’obsession du revenu.

Or, penser le gain n’est pas penser. C’est un comportement réducteur à court terme qui exclut les autres paramètres de la question de la vie et de la survie des pâturages, et donc de la nôtre. Il est aujourd’hui plus que nécessaire de penser nos propres comportements, nos interactions, de réfléchir à la manière dont nous voulons et pouvons vivre la nature à long terme sur le plan quantitatif, et surtout qualitatif.

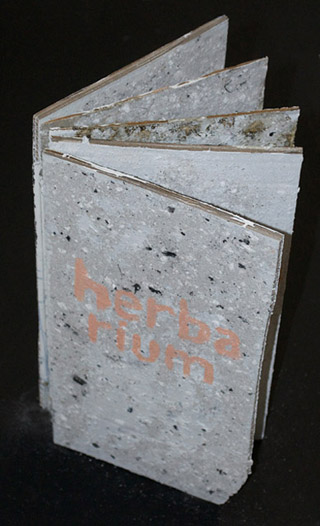

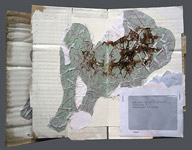

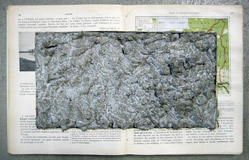

Pour sensibiliser à cette question et inciter à la penser, je crée un herbier instinctif des grandes plantes que je récolte en hiver. Il est en effet exclu de collecter des plantes vivantes en pleine floraison et maturité. D’une part, ces plantes sont déjà inventoriées et répertoriées et figurent dans un grand nombre d’herbiers scientifiques. De l’autre, il est inutile de prélever des échantillons vivants supplémentaires pour les besoins de l’art. Pour mon usage, les plantes mortes présentent une structure suffisamment reconnaissable et typée, même si leur détermination précise est rendue difficile par l’absence des éléments floraux caractéristiques.

L’installation herbarium jurasiensis fait figure de lanceur d’alerte en faveur de la biodiversité de la flore et de la microfaune des pâturages jurassiens. Un livre d’artiste où figurent les noms des espèces récoltées complète l’installation.

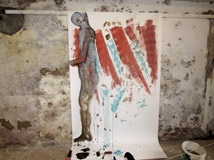

Cave de la Chaufferie de Couvet (CH)

10 et 11 octobre 2014

Huit heures de performance en quatre séquences d'improvisation entre Alexandre Caldara (textes), Catherine Dethy (danse) et Laurent Guenat (peinture).

« Anges »

Chemises de nuit en lin sérigraphiées, Rochefort en Valdaine (F) – 2005

« La consommation »

Tissus, plastique peint, chemises de nuit sérigraphiées, supports, Vêpres Temple allemand Biel-Bienne (CH) – 2008

« KAUFEN-ACHETER-BUY-COMPRARE »

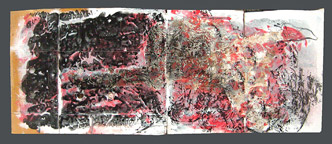

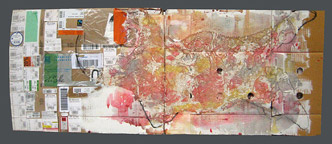

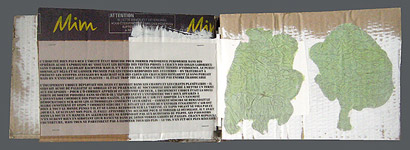

12 pages, format 46 x 60 cm, t.m. sur carton, papier de soie, 2008

Synopsis

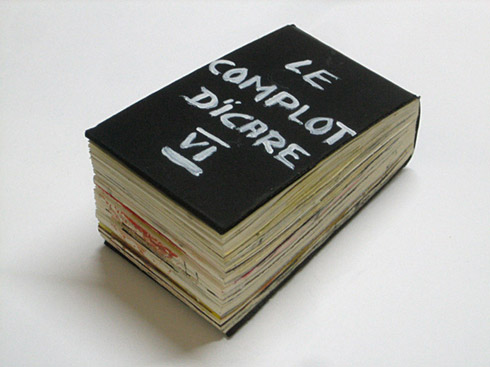

Une civilisation dont l’époque n’est pas définie, peuple une île de la mer Egée. Le système politique est dictatorial. Chaque famille livre l’un de ses enfants à l’Etat. Sous la garde étroite d’un gardien répressif et de ses acolytes, ces jeunes sont enfermés dans l’île voisine d’Era où ils doivent fabriquer une aile qui leur servira à s’envoler de la falaise haute et abrupte. Dans la ville, ces jeunes sont idolâtrés. Dans le camp de l’île d’Era, quelques adolescents font rébellion et fomentent un complot pour échapper à la mort. Sur le continent, un homme cherche fébrilement les traces de l’un de ces adolescents qui aurait survécu au saut de la falaise.

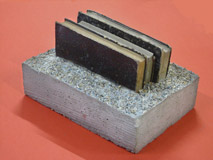

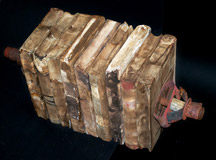

Il s’agit d’un projet ambitieux « d’art total ». Il convoque la littérature (à ce jour quatre-vingt-dix pages), des livres d’artistes (six réalisés) et la peinture (esquisses).

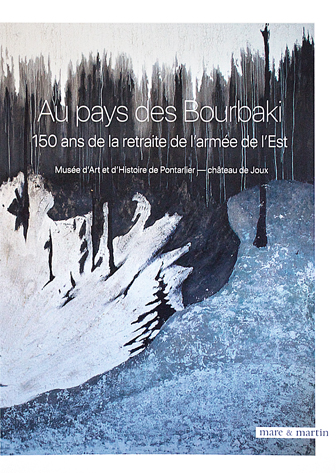

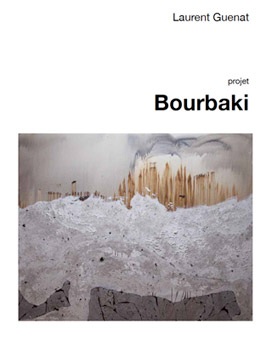

Exposition au Château de Joux du 1er juin au 24 août 2021

53 oeuvres sont présentées dans deux vastes salles. Les visiteurs découvriront des peintures sur toile, des dessins et des peintures sur papier, ainsi que des livres d'artiste et deux lithographies.

Au pays des Bourbaki, 150 ans de la retraite de l'armée de l'Est 1871

Textes de Laurène Mansuy-Gibey, Jean-Bernard Passemard, Philippe Hanus, Géraldine Veyrat, Jessica Mondego, Alexandre Caldara

L'ouvrage est richement illustré, et présente les oeuvres (peintures sur toile et sur papier, livres d'artiste) qui feront l'objet de l'exposition qui se déroulera au Château de Joux. En raison de l'épidémie, l'exposition qui était programmée en été 2020 a été reportée en été 2021.

Il peut être commandé dans toutes les bonnes librairies.

19,0 x 26,5 cm, 104 pages

Editions Mare et Martin, Paris, 2020

ISBN 978-2-36222-029-6

> télécharger PDF

2016 - 2020

2022

ww.artenchapelles.com

4e biennale d'art contemporain. 25 juin - 21 août 2022

Laurent Guenat, Brey-et-Maison-du-Bois, Église St-Sebastien